Voir Seth Tobocman traduit en français, c’est une première. Ce dessinateur et illustrateur new-yorkais, acteur de longue date de l’underground américain, est le co-fondateur de la revue World War 3 Illustrated, revue pacifiste et engagée lancée à la fin des années 70.

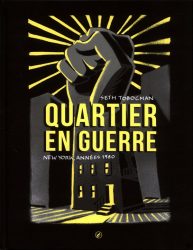

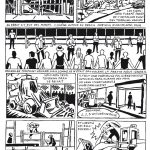

En 1999, Tobocman publiait War in the Neighborhood, son premier ouvrage d’importance, retraçant les luttes du mouvement squat dans le New-York de la fin des années 80. Traduit sous le titre de Quartier en guerre, cet imposant ouvrage est désormais disponible en français et il n’a rien perdu de son mordant. Un ouvrage très référencé qui fait vivre de l’intérieur la vie communautaire de ces zones à défendre du Lower East Side, où se mêlaient et se rassemblaient punks, artistes, immigrés, drogués et sans abris. Mêlant vécu et reportage journalistique, l’ouvrage ne cherche pas à en glorifier les acteurs ni à passer sous silence les éléments qui dérangent. Divergences entre squatteurs, pressions, vengeances et violences subies par la police, le mouvement squat se découvre de l’intérieur dans ses aspects lumineux et sombres à la fois. Rencontre avec un auteur engagé.

En 1999, Tobocman publiait War in the Neighborhood, son premier ouvrage d’importance, retraçant les luttes du mouvement squat dans le New-York de la fin des années 80. Traduit sous le titre de Quartier en guerre, cet imposant ouvrage est désormais disponible en français et il n’a rien perdu de son mordant. Un ouvrage très référencé qui fait vivre de l’intérieur la vie communautaire de ces zones à défendre du Lower East Side, où se mêlaient et se rassemblaient punks, artistes, immigrés, drogués et sans abris. Mêlant vécu et reportage journalistique, l’ouvrage ne cherche pas à en glorifier les acteurs ni à passer sous silence les éléments qui dérangent. Divergences entre squatteurs, pressions, vengeances et violences subies par la police, le mouvement squat se découvre de l’intérieur dans ses aspects lumineux et sombres à la fois. Rencontre avec un auteur engagé.

Comment se sont passés tes débuts en bande dessinée ?

Comme pour beaucoup d’autres dessinateurs, dessiner a été une forme de réaction au fait d’avoir été persécuté étant gamin. Les livres pour enfants de cette époque ne m’intéressaient pas, car ils présentaient toujours une vision idéalisée de l’enfance. Les comics publiés par Marvel me correspondaient plus, car on trouvait dans ces histoires des bagarres entre les personnages et, surtout, ce sont les héros qui gagnent à la fin.

J’ai commencé à lire et à dessiner des bandes dessinées dès l’enfance. Néanmoins, avec le temps, réalisant que le scénario des comics se répétait constamment, je m’en suis éloigné pendant plusieurs années.

C’est quand je suis arrivé à New York vers la fin des années 70 que j’ai recommencé à m’intéresser à la bande dessinée. Mais je voulais réaliser quelque chose de plus adulte, de plus politique. Le problème, c’est qu’à cette époque, il n’y avait aucun support pour cela. C’est pour cette raison qu’on a lancé notre propre magazine, World War 3 Illustrated.

Parle-nous de cette revue, largement méconnue ici.

On a commencé en 1979, avec Peter Kuper et Christof Kohlhofer. Ca faisait deux Juifs et un Allemand pour un magazine contre le fascisme ! La première édition a été produite avec un budget de 900 dollars. Nous avions au départ beaucoup de problèmes pour être distribués. Il n’y avait à ce moment-là aucun endroit pour présenter notre travail. Ca peut paraître très étrange aujourd’hui, mais il faut comprendre à quel point il était difficile à l’époque de réaliser des bandes dessinées qui n’étaient pas pour les enfants ni de la science-fiction à la Heavy Metal, qui étaient politiques, anti-Reagan. Les gens ne savaient pas quoi faire de nous. Ca a été le cas jusqu’au milieu des années 90, au moment où les comics alternatifs sont devenus un genre à part entière. Mais en 1979, vous ne pouviez rien faire d’autre que de l’autoédition. Aux États-Unis, le problème a toujours été le distributeur. Vous pouvez écrire tout un tas de choses, mais à quoi bon si vous ne pouvez le faire connaître ? Nous, nous n’aurions pas pu faire ce qu’on a fait sans l’aide de la scène punk.

Pourquoi la scène punk en particulier ?

C’est elle qui nous a beaucoup soutenus dans les années 80 et 90. Après notre 3ème ou 4ème numéro, la compagnie Mordam Records [groupe distributeur de label indépendants aux USA, notamment des groupes punks comme les Dead Kennedys, ndlr], qui avait son propre magazine, a accepté de distribuer le nôtre. On nous trouvait donc principalement dans les magasins de musique. On avait comme cela une alliance très forte avec la scène punk. Ca a duré jusque vers 2001, quand Mordam s’est retrouvée confrontée à la chute des ventes et a dû fermer ses magasins. Nous avons perdu beaucoup quand l’industrie du disque s’est effondrée.

Aujourd’hui, World War 3 Illustrated continue à paraître. C’est un tour de force alors que bon nombre de revues ont mis la clé sous la porte depuis longtemps…

Si ça a duré aussi longtemps, c’est parce que nous sommes parvenus à créer une structure collective. C’est-à-dire que quand quelqu’un part, d’autres sont là pour faire que ça continue. Peter Kuper et moi sommes impliqués depuis le début, mais beaucoup de gens viennent et repartent. Je travaille maintenant avec plusieurs artistes qui n’étaient même pas nés quand nous avons commencé.

Quartier en guerre vient d’être publié pour la première fois en français. Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire sur ces squats de la fin des années 80, début des années 90 ?

C’était une période où je dessinais des bandes dessinées sur le mouvement squat. A un moment donné, je me suis rendu qu’il compte qu’il fallait que je m’implique plus directement. Je n’aurais pas voulu avoir à dessiner l’histoire du mouvement squat anéanti. J’ai pris conscience qu’il fallait faire plus qu’un travail artistique, qu’il fallait être plus qu’un simple témoin de la douleur provoquée par la destructions des immeubles squattés. Alors je me suis investi au sein de la communauté des squatteurs, pour la protéger et aider à en faire un projet qui réussisse. Et dans l’ensemble, ce mouvement a été un succès, j’en suis convaincu. Sur la trentaine d’immeubles qui ont été occupés, une douzaine sont devenus la propriété de ceux qui les habitaient.

La bande dessinée a aussi un côté autobiographique. Pourquoi avoir choisi cette approche ?

C’était la première fois que je faisais ça. Dans les années 70, quand j’habitais encore Cleveland, Peter Kuper et moi connaissions bien Harvey Pekar, qui mettait sa vie en bande dessinée dans American Splendor. La démarche m’intéressait, mais je ne trouvais rien dans ma vie qui mérite une autobiographie. Du moins jusqu’à cette expérience dans les squats. Néanmoins, dans Quartier en guerre, je ne suis qu’un personnage parmi d’autres. Et pas forcément le héros.

Quelles ont été les réactions des autres acteurs à la sortie du livre ?

Il y a eu des réactions partagées. Certains l’ont aimé, d’autres pas. Mon commentaire favori, c’est un ami qui m’a dit « Seth, tu m’as dessiné en train de m’injecter de l’héroïne. Mais je ne m’injectais pas d’héroïne, je la sniffais ! » Il s’en foutait d’être montré en train de prendre de l’héroïne, il n’avait rien à cacher. Bien sûr, d’autres ont moins aimé leur portrait. Je n’ai pas tenté de lisser les choses, mais de faire des portraits honnêtes de ces militants et je l’ai fait du mieux que j’ai pu, avec ma subjectivité.

J’espérais aussi qu’il y ait d’autres témoignages. A l’époque, beaucoup d’artistes gravitaient autour de cette scène, beaucoup de dessinateurs de bande dessinée, des musiciens, des photographes… Je pensais que d’autres portraits d’activistes étaient en cours, qu’il y aurait d’autres versions de ces événements. Ce que je voyais d’un œil très positif. Je pensais que mon livre ne serait qu’un témoignages parmi de nombreux ouvrages sur le sujet. Mais plus 30 ans plus tard, seuls 4 ou 5 livres sont parus.

On voit des similitudes évidentes entre les méthodes de la police et des politiciens relatés dans le livre pour expulser les squatters à New York et ce qu’on a connu chez nous, à Genève en particulier, mais aussi à Lausanne, il y a une dizaine d’années : recherche de prétextes pour faire sortir les squatters et boucler la maison à leur retour, dégradation volontaire des lieux pour les prétendre inhabitables, etc. Comment l’expliquer ?

Les similitudes ne m’étonnent pas, car les méthodes de Rudy Giulani [maire de New York de 1994 à 2001 et promoteur d’une répression stricte, Ndlr] et de son département de police ont servi d’exemple aux polices des autres villes. Ils avaient de si bonnes tactiques qu’ils ont voyagé à travers le monde pour les enseigner. Pour lui, ça a été un grand succès, mais une énorme tragédie pour beaucoup d’entre nous à New York. Pour ceux d’entre nous qui vivions là, ça a été horrible.

On peut voir des similarités entre votre style graphique et celui d’autres artistes de la scène underground anglo-saxonne, comme Peter Kuper, Eric Drooker, Clifford Harper. Est-ce que vous avez une source commune ?

Je pense qu’on a tous été influencés par des artistes des années 1930 et 1940 pratiquant la technique de la découpe (« cut art »), comme Lynd Ward et Frans Masereel, qui publiaient des romans graphiques muets. C’est quelque chose qui nous a beaucoup influencés. Pourtant, quand j’étais encore étudiant en art avec Peter Kuper, on trouvait ces références pire que tout. Lynd Ward, les années 1930, les artistes réalistes socialistes, c’était artistiquement la pire chose que vous pouviez faire. Peter Kuper, Eric Drooker et moi, nous avons tous ressenti cela et je pense que ça nous a encore plus intéressés à les découvrir.

Je préciserai d’abord que je n’ai pas tout de suite dessiné comme cela. J’ai commencé dans le style de Steve Ditko et Jack Kirby, les dessinateurs que je lisais enfant. En fait, plus mon travail s’est développé, plus cette influence s’est accentuée. Mais ça ne s’est pas fait vraiment consciemment, pas entièrement. C’était plutôt un style auquel je souhaitais ressembler et j’ai réalisé plus tard que ce bagage culturel venait des radicaux des années 1920, du cubisme, de l’expressionnisme et des posters révolutionnaires. Ils sont entrés dans mon travail. Si tu voulais avoir un message radical, c’était une façon de faire.

Sur le moment, tu n’étais pas conscient de ces références ?

Non, c’est plutôt quelque chose que tu absorbes sans y penser. D’ailleurs, j’ai eu un choc il y a 8 ans, en tombant sur un livre qui traitait des stencils produits durant la révolution russe. A cette période, en raison de la guerre civile, il y avait très peu d’électricité et de machines à disposition. La communication devait donc être produite avec une technologie très élémentaire. On s’est donc adressé aux artistes locaux pour éditer les nouvelles du jour en stencils. Quand je suis tombé dessus, j’ai été choqué de voir à quel point ça ressemblait à ce que je faisais. Je pense que ce style a influencé tout l’art politique européen et américain. Dans les années 1920, l’art politique était fait avec cette technique élémentaire, sortie de Russie. Mon sentiment, c’est qu’il y a là une sorte de référence psychologique dans laquelle nous sommes tous allés piochés. Car je n’avais jamais vu ces artistes auparavant.

Tu viens de terminer le livre LEN, sur l’avocat de la contre-culture Leonard Weinglass. Quels sont tes projets d’album pour le futur ?

Je travaille en ce moment sur un livre sur Rex Tillerson. C’est l’actuel Secrétaire d’État américain, mais il occupait avant le poste de PDG d’ExxonMobil. En tant que directeur d’une des plus grosses compagnies pétrolières au monde, il a porté plainte pour empêcher qu’on vienne construire une station de fracturation hydraulique à côté de sa propriété. J’ai trouvé que c’était une bonne histoire à raconter. C’est quelque chose qui fait partie d’un travail plus large qui m’occupe en ce moment et qui traitera de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que de l’utilisation des énergies fossiles.

- FICHE ALBUM

- Quartier en guerre

- CMDE

Laisser un commentaire